- 「ボランチ」の存在意義とは?

- まんまる薬局が目指す患者さんへのサービスとは?

- 薬剤師の存在意義にも変化が?

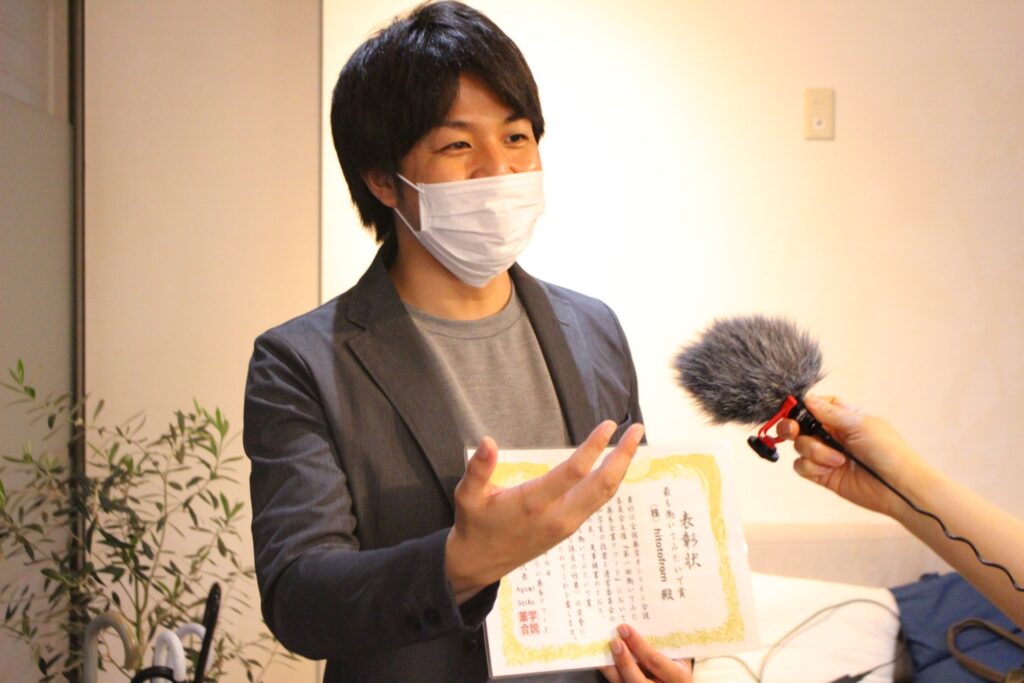

医療をサービスにしたいと声を大にする松岡社長に、その世界観とそれを支えるボランチの存在意義についてお聞きしました。

Q1.松岡社長が考える「ボランチ」の存在意義は?

ボランチの存在意義は、2つあります。

1つ目は、薬剤師のサポートという側面。

前回もお伝えしましたが、薬剤師が一人で患者さんのお宅に訪問することは一定のハードルとリスクがあります。これらをボランチが軽減し、薬剤師には薬剤師の業務に集中していただく状態を作ることですね。

患者さんへの細かなサポートや気になることなどを一つ一つクリアにしていく。

「サービスとしての医療」とは、単純に薬をお届けすることだけではないので、薬の説明以外のあらゆるサポート業務をこのボランチが担っています。

2つ目は、患者さんから見た側面。

薬に関する専門用語や飲み方などを、より患者さん目線に立ってサポートをさせていただく意義があると思っています。

専門家である薬剤師が伝えたいことを、ボランチが患者さんの視点を持ちつつ、それを要約しながらお伝えをすることもあります。

言わば薬剤師と患者さんの間に立つスピーカーのような存在です。

在宅を始めてから気づいたことですが、このボランチという存在を家族のように感じていただける方が非常に多いんですよね。

これは今までの薬局業界の課題かと思いますが、患者さん視点に立った調剤・投薬をしてもらえていなかったのではないかと思っています。

そういった部分をサポートすることがボランチの存在意義の1つだと思っています。

Q2.薬局や調剤のあり方についてどう考えていますか?

薬局と調剤ともに、価値が大きく変化していくと考えています。

具体的には、薬局のやり方に患者さんが合わせるのではなく、患者さんに合わせて調剤をしていくに変化するって感じです。他の業界からすると、当たり前のことかもしれませんが…

さまざまな部分で変化してくると思っていて、例えば、従来の外来型の薬局だと、薬局にお越しいただいた患者さんにのみ調剤ができていました。一方で、ご自宅でしか受け取れない患者さんも多くいらっしゃると思うのですが、患者さんに合わせた調剤はできていなかったと思います。

在宅のお問い合わせが増加している背景を見ると、潜在的な大きなニーズがあったと推測できます。

これは、薬と患者さんを繋ぐ接点の「場」がどんどん変化している兆しだと思っていて、薬局ありきではなく、患者さんありきで調剤する価値観が当たり前になってくるのではないかと思っています。

情報という観点でも変化があると思っています。

例えば、訪問看護師の方や介護ヘルパーの方が患者さんの代わりに薬局で薬を受け取り、患者さんにお渡しすることも増えてきています。

このモデルの意義は、先ほどお伝えした患者さんありきの調剤を増やしていけるものだと思っています。ですが、薬は手元に届くものの薬の専門家である薬剤師からの声が直接届けられないんです。

患者さんの体調や体質、症状などによって処方されているのにそれらの情報を直接お伝えができない。これは、薬に関する情報を患者さんにどれだけ丁寧にわかりやすくお届けできるかに関わってくることです。

在宅をやっていく中で見えてきたことなのですが、調剤された薬を患者さんが飲めていないという事実もあります。

従来の薬局は患者さんに薬をお渡しすることがゴールとなっていて、調剤された薬がどうなっているのかまでは関与できていません。

私も薬剤師と一緒になって、ボランチとして患者さんのお宅に訪問するのですが、飲めていない薬の山があったりというのは往々にしてあります。

ゴールが違うんじゃないかと思ったんですよね。薬をちゃんと飲んでいただくところまでがゴールだと再定義して、患者さんをサポートすることが一番大切だと思っています。

Q3.まんまる薬局が提供したい調剤サービスは?

在る患者さんがなぜ薬を飲めていないかを考えていくところにスポットしてお話していきます。

毎食後に服用いただく薬があったとします。

患者さんにお聞きしたり残薬を見ていくと、なぜか昼のものだけが飲めていないことが多い。

その時に、なぜなのか?を必ず考えるように徹底しています。これは薬剤師もボランチも立場は関係なくです。そこから、薬の服用方法等を薬剤師が考えてドクターにご提案するなどに繋げていくように取り組んでいます。

先ほどの例だと、朝夕1日2回の服用に変えられないか?などを検討していきます。

薬には規格というものがあって、25mgや50mgのものがあります。規格に関することなどもドクターに提案していて、こういうこともできるのが薬剤師の価値だと思っています。

ドクターは診察の時に、患者さんに合わせた医療プラン(治療方針)を考えて、薬を決められています。

しかし、その薬自体が飲まれていないとその医療プランが崩れてしまいますよね?

そのため、現場での患者さんの情報をドクターに共有をさせていただく。そこに提案を加えることによって、病院だけ、薬局だけと分断されている医療サービスが繋がっていくと思っています。

結果的に、患者さんにとって最適な医療サービスを提供できる。そんな状態を作るのが、まんまる薬局が掲げるサービスとしての医療のイメージです。いい意味でも悪い意味でも、従来はドクターに頼りっぱなしの状態だったと思います。

診断のことも薬のこともドクターが全て判断していましたが、診断・薬剤とそれぞれの専門領域が広く深くなってきたので、分業が進んでてきているのかなと思っています。

もちろん、それにより薬局や薬剤師が担う役割やミッション、責任も必然的に変わっていきます。

薬のプロとして患者さんにとっての必要なことに目を向ける気づきの力が求められます。

Q4.薬剤師のどこから変えていきたいですか?

薬剤師の存在意義を変化させていきたいですね。

薬剤師が自信を持って患者さんやドクターに接していくまたは提案していける世界観を作りたいです。

受動から能動へ。

せっかく難関の国試に合格したのに、薬剤師としての存在意義を感じられずに働いていくのがもったないと思っています。

これは当社に興味をお持ちいただいた薬剤師の方と面談でお話しすることなのですが…

- どうせなら薬剤師としての専門知識を最大限活かせるフィールドで働いてみない?

- ドクターの指示だけで仕事をすることが、薬剤師の仕事なの?

- 薬のための薬剤師ではなく、患者さんに寄り添った薬剤師の方が良くない?

こんなことをお話しすることが多いです。すると、強い興味を持ってくださる方が多いですね。何のために働くのか?をいつのまにか忘れていましたと言ってくださる方も多いです。

まんまる薬局は、薬剤師の存在意義を自分で体感しながら働ける環境であり続けたいと思っています。